中国科学家研制出效率达10.44%的铜铟硫化物太阳能电池

更新时间:2025-07-17

更新时间:2025-07-17

来源:

来源:

浏览量:

浏览量:

中国科学院合肥物质科学研究院的一组科学家制造了一种基于铜铟硫化物(CuInS 2)吸收层的太阳能电池,这种材料由于其可调的光学和电子特性、低毒性和相对较低的成本,在光伏应用方面显示出巨大的潜力。

这种化合物只需改变其硫族化物含量,即可轻松地从n型转变为p型,通常被认为是镉基半导体的潜在无毒替代品。此外,其能带隙非常适合太阳辐射光谱的可见光部分。

科学界已经开发出多种策略来提高其稳定性和性能,包括形态工程和异质结的形成以改善电荷分离,但 CuInS 2太阳能电池技术迄今为止还未能达到商业成熟度。

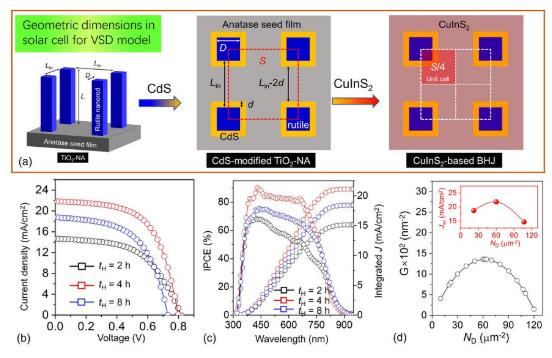

考虑到这一点,中科院的研究人员开发出了间距可控的二氧化钛纳米棒阵列(TiO₂-NA),据称可以改善电池的光捕获、电荷分离和载流子收集。

研究人员表示,他们已经能够在不改变纳米棒尺寸特征的情况下校准纳米棒的数量密度( N D )。

他们进一步解释说:传统的制造方法将纳米棒的密度、直径和长度联系在一起如果调整其中一个参数,其他参数也会随之变化,这通常会影响器件效率。通过精心延长前体膜的水解阶段,我们发现较长的凝胶链会组装成更小的锐钛矿纳米颗粒。当对锐钛矿膜进行水热处理时,这些锐钛矿纳米颗粒会原位转化为金红石纳米颗粒,作为纳米棒生长的种子。水解阶段提供了一种在不改变纳米棒尺寸的情况下控制纳米棒密度的有效方法。

TiO₂-NA 薄膜采用恒定的棒直径和高度制造,并被纳入低温处理的 CuInS₂ 太阳能电池中,在标准照明条件下测试时,其功率转换效率达到 10.44%。

通过体积-表面密度 (VSD) 模型,研究团队观察了棒密度和间距如何影响光收集、电荷分离和载流子收集。

科学家们表示:这项研究通过建立连接宏观过程调控-微观结构演化-器件性能优化的完整体系,克服了传统纳米结构调控方法的局限性。

该光伏装置在《小型方法》杂志上发表的研究揭示密度可控 TiO2 纳米棒阵列在高效太阳能电池中的生长和光伏原理中进行了描述。

免责声明: 本站内容转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,转载此文仅出于传递更多信息的目的,但这并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本站内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

上一篇 : 国家发改委解读《关于跨电网经营区常态化电力交易机制方案的复函

下一篇:最高0.740元/W!华电766.6MW光伏组件采购:协鑫集